|

www.chms.ru - вывоз мусора в Балашихе |

|

www.chms.ru - вывоз мусора в Балашихе |

Динамо-машины Прецизионные датчики, индукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

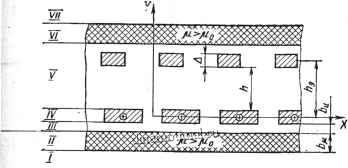

Рис. 48. Развертка сечения печатной обмотки с магнитопроводом

лосу (рис. 48). Двойной штриховкой здесь показаны магнито-проводящие подложки, их проницаемость обозначим ц, толщину - бр,. Одинарной штриховкой показаны сечения обмоток; пусть нижняя обмотка (обмотка возбуждения) обтекается током плотностью /о. Толщина обмоток Д. Обмотки отделены друг от друга зазором h, а от подложек - зазорами Ь . Зазоры могут представлять собой, например, слой клея, если обмотки выполняются путем приклеивания фольги с последующим фотохимическим выполнением контура обмотки. При электролитическом выполнении токонесущего слоя или его напылении 6и=0. Плотность тока в области IV выражается соотношением (40).

Коэффициент, который определяет степень увеличения выходной ЭДС индуктосина из-за наличия магнитопроводящих слоев около обмоток, обозначим fe-

Определим к как отношение амплитуды нормальной составляющей индукции с периодом п/х в области V (см. рис. 48) на высоте середины (по толщине) проводников вторичной обмотки

(ka) при х gt;(Ло к этой же Таким образом.

амплитуде

при а =цо (или Ь~0)-

и gt;м.о

Поскольку

где А - магнитный векторный потенциал, то этот же коэффи-Шент можно определить так же, как

. (iv)n=n.

Решения уравнений Лапласа и Пуассона для магнитного векторного потенциала

с учетом выражения (40) для полученной системы имеют виц Л = У] (СеУ + Ее- ) sin nsx;

n=l ,3,5...

л = ЕеУ + Ge- * -f sin nsx.

n=l .3.5...

Здесь s = я/т =----;/ определяется из формулы (43); С, , f, D + а

G - постоянные. Все пространство, окружающее обмотку возбуждения, разбиваем на семь областей, из них в одной 1(х)фО и в двух ц=М0. Определение постоянных для каждой из областей производим из систем уравнений

Мс) () , (49)

дх уУ=Уг.г+1 \ дх уУ=Уг,г+1

1 / дЛ

lr V ду jy=yr,r+i v-r+г \ sy jy=yr,r+i

(50)

где ar - магнитный векторный потенциал в области номер г; ут.г+1 - ордината границы г-й и (г-Ц)-й областей; р,г, Мт-и- относительная магнитная проницаемость соответственно в г-й и (г-\-\)-\1 областях. Система (49) выражает собой условие равенства нормальной составляющей магнитной индукции на границах областей, а система (50) - равенство тангенциальных составляющих напряженности поля. Поскольку областей 7, то уравнений для определения постоянных будет 12.

В областях- / и VII коэффициенты соответственно при е- и е * равны нулю из физических соображений. (Вектор - потенциал ЛО при у- gt;оо).

Пропуская громоздкие выкладки, запишем сразу выражение для вектор-потенциала в области V:

v- 2J 2 4 2 (2д-Ь26 +л) 4

X [Y е -f xl е- (у-1г+2Ь-ЗАц

(-Ц)е---(ц-У

,/ (,-l)(e-V-l)

Теперь вычислим ; в соответствии с его определением получим

X sh sb +IX chsb, sh + s + ch s -j + fc

J[(x2 + 1) sh + 2x eh e* (h+2b +2A)

- (X2- I)2sh2s6

(51)

Анализ этого выражения в общем виде практически невозможен. Поэтому рассмотрим основные случаи, имеющие практическое значение. Поскольку вне зависимости от остальных параметров при уменьщении зазора ЭДС индуктосина увеличивается, целесообразно положить для всех случаев h равной некоторой минимальной постоянной величине, определяемой конструктивными соображениями.

С учетом того, что обмотки датчика после травления имеют защитное лаковое покрытие толщиной слоя 0,02-0,025 мм, а h определяется расстоянием между металлическими поверхностями проводников, примем /i=0,15 мм.

1. Обмотка выполняется травлением электролитического либо напыленного покрытия, высаженного непосредственно на магнито-проводящий материал значительной толщины. Тогда 6и=0, fc- gt;oo. Выражение для /Sj приобретает вид

е +) [([X + 1) е + (li - 1)]

(X+l)*e2Mft+2A) (2 l)2

Семейство кривых, соответствующее этому случаю, при А= =0,05 мм и /1=0,15 мм представлено на рис. 49. Обычно на практике значение s заключено между 2 и 8. Так, для датчика с р=128, внешним диаметром обмоток 70 мм и внутренним, например, 40 мм

4.128

а у индуктосина с р=256, gt;=110 мм и rf=60 мм s=6. Кривые (рис. 49) показывают, что при этих условиях fe мало зависит от р, и уже при р,=50-4-100 достигает практически предельных значений, заключенных между 3 и 5. На рис. 50 показаны зависимости этих предельных значений от s при Ь~ deg; deg;, 104-200 И /1=0,15 мм для двух значений Д. При малых s и малых Др, Может достигать значений 7-8.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |